若想成功,当以恒心为良友-第9集

亲爱的听众朋友们大家好,今天想要和您分享的文章题目是:若想成功,当以恒心为良友。

今天我们继续学习《礼记·学记》中的经文:“古之教者,家有塾,党有庠(xiáng),术(suì)有序,国有学。比年入学,中年考校(jiào)。一年视离经辨志,三年视敬业乐(yào)群,五年视博习亲师,七年视论学取友,谓之小成;九年知类通达,强立而不反,谓之大成。夫(fú)然后足以化民易俗,近者说(yuè)服,而远者怀之,此大学之道也。《记》曰:‘蛾(yǐ)子时术之。’其此之谓乎。”

这一段主要描述古代的教学设施,还有学人的层次和目标。“家有塾”,差不多二十五户人家有一间私塾,这二十五家称为“阁”。一般私塾就设在巷口的第一间,因为第一间都是比较有钱的大户人家,由他们请来私塾老师,让亲戚、邻里乡党的孩子一起来学习。一般孩子在五、六岁时就开始上私塾了。

“党有庠”,五百户人家为“党”,“庠”是学校的名称。“术(suì)有序”,这里的“术”同“遂”,一万两千五百户人家为“序”。“国有学”指国家办的大学,一般学生的年龄在十五、六岁左右,快成年了。这就好比一个人在乡村读书读得不错,学校就把他送到县里;县里读得不错,再送到省里;省里读完了再送到国立大学。

“比年入学,中年考校”,每年都会招新生入学,入学第二年开始考试。

“一年视离经辨志”,学习一年左右就能“离经”,就是给文章标句读(dòu),这表示学生的理解力很好,能对文章做出正确的理解与判断。教育的内容一定要以经典为先,教学生判断是非善恶。

“辨志”,教和学,都首重立志。王阳明先生说:“志不立,天下无可成之事”,志向犹如大海中的灯塔,能给人指明方向。立定了人生志向,就有源源不绝的动力朝着自己的目标迈进。

当老师的还要能判断学生的志向,假如有偏颇,要及时引导他。还要让学生能自己分辨,什么样的志向是有意义的。

一个人的志向与仁义相符合,叫大志。北宋张载先生的志向,值得我们学习:“为天地立心,为生民立命,为往圣继绝学,为万世开太平”;与情义相符合,叫高志,崇高的志向;与道义相符合,叫壮志;与欲望相结合,叫卑志;与恨相合,叫危志。

“三年视敬业乐群”,学问一定要从诚敬、恭敬当中求得。“一分诚敬得一分利益,十分诚敬得十分利益。”一个学生尊敬老师,尊敬老祖宗、圣贤人留下来的道业、学问,就是“敬业”的表现。一个诚敬的人,学习一定是专心致志,不会心猿意马。

“乐群”,就是合群,与人相处融洽。做学问很重要的一点,是懂得爱人、敬人,爱敬存心。假如跟同学、同事相处了几年还时常发生冲突,看对方不顺眼,那我们就要反思自己,是不是学的偏颇了。

“五年视博习亲师”,“博”是广博,“习”是把学到的道理落实,所以“博习”强调“解行相应”,务求贯通。

“七年视论学取友,谓之小成”,在生活、工作、处事待人接物中,可以跟人谈论学问,分辨是非、善恶和流弊,能引导他人了解、深入经典,道理都贯通了,算是小有成就。

“取友”对一个人道德的提升非常重要,择友如求师,所以要有智慧。老子说:“知人者智,自知者明”,人首先要有自知之明,如果连自己都看不清,也很难看清他人。

《论语》中有教我们如何看人:“视其所以,观其所由,察其所安。人焉度(sōu)哉?人焉度哉?”观察一个人,要看他言行的动机,观察他所走的道路,了解他的心安住在什么事情上。“人焉度哉”重复提及两次是有意义的,只要我们能如此去观察,这个人怎么可能隐藏得了呢?“度”就是掩饰、隐藏的意思。

“视”就是当前看到的,“观”比“视”又更加深入。“由”是经过、经由,就是不要只看眼前的情形,还要了解他整个家庭、工作的状况,这样就比较全面。所以孔子讲“不患人之不己知,患不知人也”,不要担心别人不了解自己,只担心自己不了解别人,不了解人是很大的忧患。

《论语》中还教我们如何择友:“益者三友,损者三友。友直、友谅、友多闻,益矣;友便辟、友善柔、友便佞,损矣”。有三种益友,也有三种损友。正直无私,能宽恕人,能增广我们见闻的人,是益友;谄媚逢迎,表面奉承而背后诽谤,善于花言巧语的人,是损友。

“九年知类通达,强立而不反,谓之大成。”“知类通达”就是触类旁通。“强立而不反”就是把我们理解的教诲用在处世待人接物中,真正落实了圣贤教诲,在任何情况下都不违背,这才是真正的大成就。

“强”是坚强,“立”是屹立不摇,面对任何人,任何境界都不动摇、不迷惑、不被诱惑,就像孟子说的:“富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈”。自己有真实的学问是正己,正己自然可以化人。

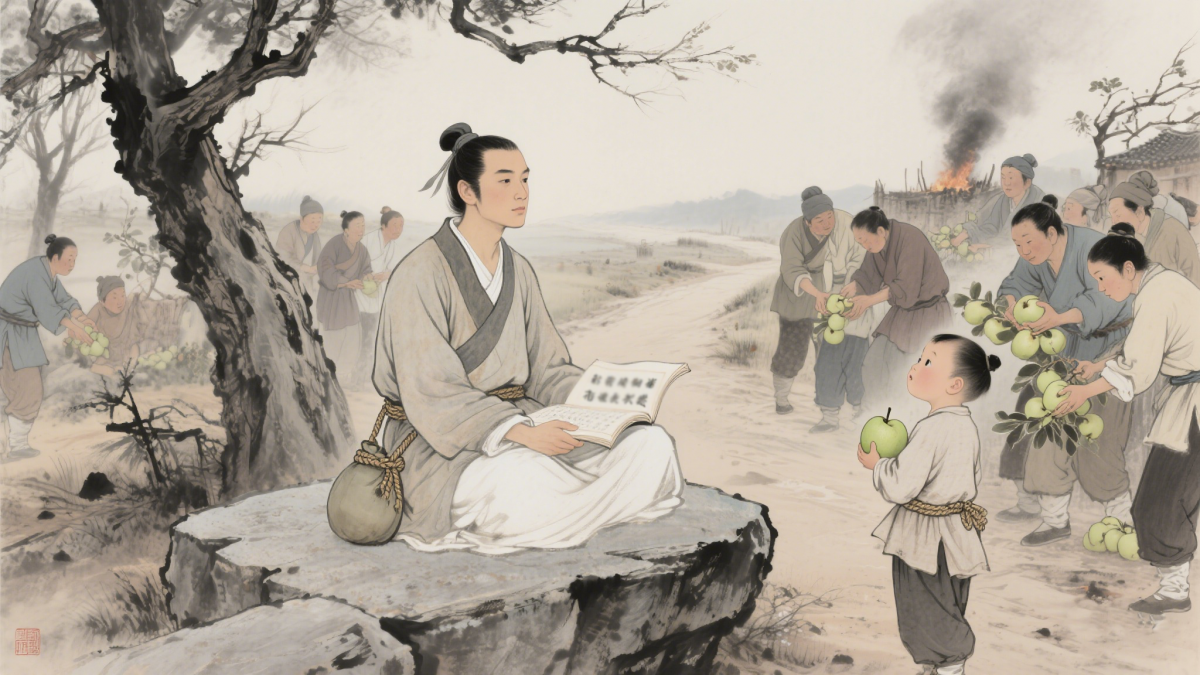

宋末元初,有一个读书人叫许衡。那时候战乱频频,他有一次经过河南,因为天气躁热,很多逃难的人都停下来休息。刚好路旁有一棵梨树,于是大家蜂拥而上,摘梨解渴,只有许衡正襟危坐,没有去摘梨。

路人问许衡说:“赶了那么远的路,大家都很渴了,你怎么不去摘梨吃呢?”

许衡说:“那不是我的东西,不能拿。”

路人说:“现在兵荒马乱的,这棵树又没有主人。”

许衡说:“树没有主人,难道我的心也没有主人吗?”始终没有摘梨吃。

即使在战乱时期,饥渴难耐之际,许衡也能心有主宰,正心修身。心正而后身修,身修而后家齐,进而影响身边的人。后来,许衡居住的地方,孩童看到果子从树上掉下来,不但不会去捡,连看都不看一眼,这都是受到了许衡廉德的影响和感化。

“《记》曰,蛾子时术之”,“蛾”字同“蚁”,指蚂蚁,“术”就是蚂蚁学习衔土的能力,什么时候衔土练习熟了,就能自己做窝了。“时”指蚂蚁衔土不息而成土堆的精神,也是比喻一个人的学习要勤奋不懈地达成目标,不可以中断,否则学如逆水行舟,不进则退,就前功尽弃了。“其此之谓乎”,大概说的就是这个道理了。

好了,今天就和您分享到这里,我们下期再会。

——整理自蔡老师《代代出圣贤的教育智慧》